分割払いOK?歯科医院ホームページ制作の支払い方法と資金調達

歯科医院のホームページ制作を検討する際、多くの院長先生が「一括での支払いが難しい」「資金繰りへの影響が心配」といった悩みを抱えています。特に開業間もない医院や設備投資が重なった時期には、制作費用の支払い方法は重要な検討事項となります。

実は、ホームページ制作の支払い方法は多様化しており、分割払いやリース契約など、医院の財務状況に応じた選択肢が用意されています。本記事では、各支払い方法のメリット・デメリット、資金調達の方法、そして医院経営への影響を詳しく解説いたします。最適な支払い方法を選択することで、無理のない範囲でホームページ制作を実現していただけるでしょう。

目次

1. ホームページ制作の支払い方法一覧

2. 分割払いの仕組みとメリット・デメリット

3. リース契約による制作の特徴

4. 資金調達方法と活用のポイント

5. 支払い方法別の税務処理の違い

6. 医院の状況別おすすめ支払い方法

1. ホームページ制作の支払い方法一覧

主要な支払い方法の比較

ホームページ制作の支払い方法は、医院の財務状況や経営戦略に応じて選択することができます。

支払い方法の種類と特徴

|

支払い方法 |

初期負担 |

金利・手数料 |

審査 |

所有権 |

|

一括払い |

大 |

なし |

不要 |

医院 |

|

分割払い |

小 |

あり(年率3-8%) |

簡易 |

医院 |

|

リース契約 |

極小 |

あり(年率4-10%) |

必要 |

リース会社 |

|

クレジット決済 |

小 |

あり(年率15%前後) |

簡易 |

医院 |

一括払いの特徴

一括払いは最も一般的な支払い方法で、制作完了時に全額を支払う方式です。金利や手数料が発生しないため、総支払額を最も抑えることができます。また、即座に所有権が移転するため、自由度の高い運用が可能となります。

ただし、まとまった資金が必要となるため、開業直後や設備投資が重なった時期には資金繰りへの影響を慎重に検討する必要があります。制作費用が150万円の場合、一括での支払いは相応の財務負担となります。

分割払いの普及状況

近年、ホームページ制作会社の多くが分割払いに対応しており、医院側の選択肢が広がっています。特に歯科医院向けの制作会社では、医院経営の特性を理解した柔軟な支払い条件を提示するケースが増えています。

分割回数は3回から60回程度まで選択でき、月々の支払額を医院の収益状況に応じて調整することが可能です。審査も比較的簡易で、多くの場合1週間程度で承認されます。

2.分割払いの仕組みとメリット・デメリット

分割払いの基本的な仕組み

分割払いは、制作費用を複数回に分けて支払う方式で、一般的に信販会社やクレジット会社が介在します。医院は制作会社ではなく信販会社に対して分割で支払いを行い、制作会社は信販会社から一括で代金を受け取る仕組みとなっています。

金利は年率3%から8%程度が一般的で、分割回数が多くなるほど総支払額は増加します。制作費用150万円を36回払いで分割した場合、月々の支払額は約4万5千円、総支払額は約162万円となります。

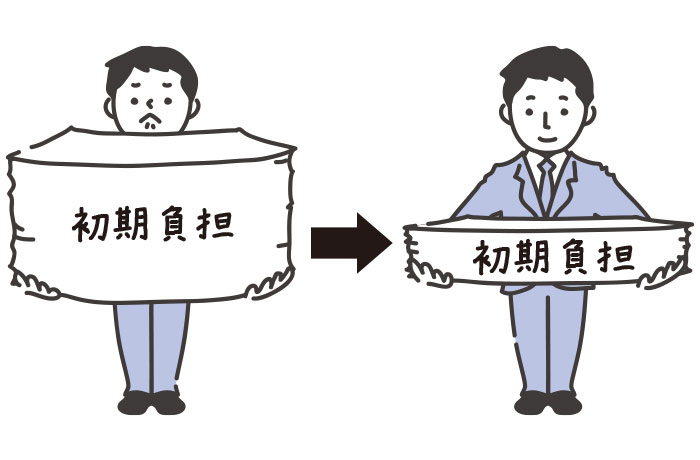

分割払いのメリット

分割払いの最大のメリットは、初期投資負担の軽減です。まとまった資金を用意する必要がないため、他の設備投資や運転資金に影響を与えることなくホームページ制作を実現できます。

キャッシュフローの改善効果も大きく、月々の支払額を医院の収益規模に応じて設定することで、無理のない返済計画を立てることができます。また、ホームページからの新患獲得効果により、支払額を上回る収益向上が期待できる場合も多くあります。

所有権は契約と同時に医院に移転するため、自由な運用や改修が可能です。分割払い中であっても、ホームページの内容変更や機能追加に制限はありません。

分割払いのデメリットと注意点

分割払いの主なデメリットは、金利負担による総支払額の増加です。分割回数が多くなるほど金利負担は大きくなり、一括払いと比較して5%から15%程度の追加コストが発生します。

途中解約や一括返済を行う場合、解約手数料や早期完済手数料が発生する場合があります。契約前に手数料の詳細を確認し、将来的な一括返済の可能性も考慮して契約内容を検討することが重要です。

信用情報への影響も考慮が必要です。分割払い契約は信用情報機関に登録されるため、将来的な設備投資ローンや開業資金の借入れ審査に影響を与える可能性があります。

3.リース契約による制作の特徴

リース契約の基本構造

リース契約は、リース会社がホームページ制作費用を立て替えて制作会社に支払い、医院はリース会社に対して月額リース料を支払う方式です。契約期間は3年から7年程度が一般的で、期間中は所有権がリース会社に帰属します。

リース料率は年率4%から10%程度で、分割払いよりもやや高めに設定されることが多くあります。ただし、保守費用やサーバー費用が含まれるパッケージ型の契約も多く、トータルコストで比較検討することが重要です。

リース契約のメリット

リース契約の最大のメリットは、初期投資が不要であることです。契約時に頭金や保証金を支払う必要がなく、月々のリース料のみで最新のホームページを利用できます。

経費処理の面でもメリットがあります。リース料は全額を経費として計上でき、減価償却の手続きが不要となります。また、設備投資枠を消費しないため、他の医療機器への投資余力を残すことができます。

保守・運用サービスが包含されている場合が多く、技術的な管理業務を外部委託できるメリットもあります。サーバーの管理、セキュリティ対策、定期的なバックアップなどがリース料に含まれるケースが一般的です。

リース契約の注意点

リース契約では、契約期間中の解約が原則として認められません。途中解約する場合は、残リース料の一括支払いが必要となるため、契約期間は慎重に検討する必要があります。

所有権がリース会社にあるため、ホームページの大幅な改修や他社への移管に制限がある場合があります。契約前に改修の自由度やデータの取り扱いについて確認しておくことが重要です。

総支払額は一括払いや分割払いと比較して最も高くなる傾向があります。制作費用150万円の場合、5年リースでは総支払額が200万円を超える場合もあるため、コスト面での検討が必要です。

4.資金調達方法と活用のポイント

金融機関による設備資金融資

ホームページ制作費用は、設備資金として金融機関から融資を受けることが可能です。特に地方銀行や信用金庫では、歯科医院の設備投資に対して積極的な融資姿勢を示すことが多くあります。

設備資金融資の特徴

- 金利:年率1.5%~4%程度

- 借入期間:3年~10年

- 担保:不要または簡易担保

- 審査期間:2週間~1ヶ月

融資を活用することで、分割払いやリースよりも低い金利でホームページ制作を実現できます。また、借入金は自己資金として活用できるため、制作会社への支払いは一括で行い、金利負担を最小限に抑えることが可能です。

日本政策金融公庫の活用

日本政策金融公庫では、小規模事業者向けの設備資金融資を提供しており、ホームページ制作費用も対象となります。金利が市中金利よりも低く設定されており、返済条件も柔軟に対応してもらえることが特徴です。

「IT活用促進資金」や「働き方改革推進支援資金」などの特別融資制度を活用することで、さらに有利な条件での借入れが可能な場合があります。これらの制度では、金利の優遇や据置期間の設定などの特典が用意されています。

自治体の補助金・助成金の活用

多くの自治体では、中小企業のIT化推進やデジタル化支援のための補助金・助成金制度を設けています。ホームページ制作費用についても、これらの制度の対象となる場合があります。

主な補助金制度

- IT導入補助金(国):最大350万円

- 小規模事業者持続化補助金:最大200万円

- 自治体独自のIT化支援補助金:10万円~100万円

補助金を活用することで、実質的な制作費用を大幅に削減することができます。ただし、申請手続きが複雑で、採択までに時間がかかる場合があるため、制作スケジュールとの調整が必要です。

なお、補助金・助成金の申請手続きや要件の詳細については、制度によって異なる専門知識が必要となります。確実な申請を行うためには、補助金申請に精通した社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

クラウドファンディングの可能性

近年、医療機関がクラウドファンディングを活用して設備投資資金を調達するケースが増えています。地域住民からの支援を得ながら、ホームページ制作費用を調達することも可能です。

クラウドファンディングのメリットは、資金調達と同時に医院の認知度向上や患者とのコミュニケーション強化が図れることです。ただし、目標金額に達しない場合は資金を受け取れないリスクもあります。

5.支払い方法別の税務処理の違い

一括払いの税務処理

一括払いの場合、支払い時期に全額を経費として計上することが可能です。制作費用が30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を適用し、30万円以上であってもソフトウェアとして5年間で減価償却することになります。

キャッシュフローへの影響は大きくなりますが、税務上は最もシンプルな処理となります。また、即座に経費計上できるため、当期の節税効果を最大化することができます。

分割払いの税務処理

分割払いの場合、制作物の引き渡しを受けた時点で全額を資産として計上し、支払利息については支払時期に経費計上します。これにより、本体価格と利息を明確に区分した会計処理が可能となります。

ただし、金利負担により総支払額が増加するため、税務上の経費も増加することになります。利息部分は支払利息として損金算入でき、節税効果を得ることができます。

リース契約の税務処理

リース契約の場合、月々のリース料を全額経費として計上することができます。減価償却の手続きが不要で、事務処理の負担が軽減されるメリットがあります。

リース契約の経費処理例

|

項目 |

月額 |

年額 |

税務上の取り扱い |

|

リース料 |

3万円 |

36万円 |

全額経費 |

|

保守費用 |

5千円 |

6万円 |

全額経費 |

|

合計 |

3.5万円 |

42万円 |

全額経費 |

ただし、総支払額が最も高くなるため、長期的な税負担は増加する傾向があります。

6.医院の状況別おすすめ支払い方法

開業間もない医院の場合

開業後1年から3年程度の医院では、まだ患者数が安定せず、キャッシュフローに余裕がない場合が多くあります。このような状況では、初期負担を抑えられる分割払いやリース契約が適しています。

推奨する支払い方法の優先順位

- 政策金融公庫の設備資金融資

- 分割払い(24回~36回)

- リース契約(3年~5年)

融資が受けられれば最も有利な条件となりますが、審査に時間がかかる場合は分割払いを検討することをお勧めします。

安定経営の医院の場合

開業から5年以上経過し、患者数や収益が安定している医院では、一括払いによるコスト削減効果が大きくなります。また、設備投資による節税効果も活用しやすい状況といえます。

資金繰りに余裕がある場合は一括払いを選択し、他の投資計画がある場合は分割払いで支払い負担を分散させることが効果的です。

拡大期の医院の場合

分院開設や大型設備導入を控えている医院では、ホームページ制作費用による資金枠の消費を避けることが重要です。この場合、リース契約や長期分割払いにより、投資資金を温存することが適切です。

また、補助金の活用可能性も高いため、IT導入補助金等の申請を並行して進めることをお勧めします。

まとめ

歯科医院のホームページ制作における支払い方法は、医院の財務状況や経営戦略に応じて選択することができます。一括払い、分割払い、リース契約それぞれにメリット・デメリットがあり、総コストと資金繰りのバランスを考慮した判断が重要です。

支払い方法選択のポイント

- 初期負担を抑えたい場合:分割払いまたはリース契約

- 総コストを抑えたい場合:一括払いまたは融資活用

- 事務処理を簡素化したい場合:リース契約

- 節税効果を重視する場合:一括払い

資金調達についても、金融機関融資や補助金の活用により、より有利な条件でホームページ制作を実現することが可能です。特に政策金融公庫の設備資金融資は、低金利での資金調達手段として積極的に検討すべき選択肢といえます。

最適な支払い方法を選択することで、医院経営に負担をかけることなく、効果的なホームページを構築していただければと思います。

支払い方法や資金調達に関してご不明な点がある場合は、以下の専門家にご相談されることをお勧めします。

- 税務処理について:税理士

- 融資・資金調達について:金融機関または中小企業診断士

- 補助金・助成金について:社会保険労務士または中小企業診断士

専門家のアドバイスを受けながら、医院の状況に最適な方法を選択し、総合的な判断を行うことが成功への近道となります。

投稿者プロフィール

-

歯科コンサルタント小澤直樹

2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。

最新の投稿

ホームページ制作のご相談・資料請求はこちら

現在運用中のホームページのセカンドオピニオンや、開業時のご相談も柔軟にうけたまわります。先生がお手すきのときに、お電話でご連絡をいただくのも大歓迎です。