歯科医院のビフォーアフター写真掲載ルール!薬機法違反を避ける方法

「劇的な変化をビフォーアフター写真で見せたい」多くの歯科医院がそう考えていますが、実は症例写真の掲載には厳格なルールがあります。2023年の調査では、ビフォーアフター写真を掲載している歯科医院の85%で何らかの法令違反が確認されており、行政指導を受ける医院が急増しています。

特に問題となるのは、インプラント治療や審美歯科の症例写真です。「見た目の改善効果を分かりやすく伝えたい」という思いから、つい効果を強調した掲載をしてしまい、結果として薬機法や医療広告ガイドライン違反となるケースが後を絶ちません。違反が発覚すると、写真の削除だけでなく、医院全体のホームページ見直しが必要となり、数ヶ月間の集患機会を失うことになります。

本記事では、ビフォーアフター写真の適法な掲載方法を、実際の違反事例とともに詳しく解説します。患者に効果的にアピールしながら、法令遵守を実現するための実践的なガイドです。

目次

1. ビフォーアフター写真規制の法的根拠

2. 掲載可能な条件と必須要件

3. 撮影時の注意点とテクニック

4. 必須記載事項の書き方

5. よくある違反パターンと対策

6. 代替的なアピール方法

7. まとめ

1.ビフォーアフター写真規制の法的根拠

薬機法と医療広告ガイドラインの関係

ビフォーアフター写真の規制は、主に薬機法(旧薬事法)と医療広告ガイドラインによって定められています。薬機法では医療機器や医薬品の広告について、医療広告ガイドラインでは医療機関の広告について、それぞれ詳細な規定があります。

歯科治療における症例写真は「治療効果を示すもの」として扱われるため、単なる記録写真ではなく広告として判断されます。そのため、効果を誇張したり、リスクを適切に説明しなかったりすると、誇大広告として処罰の対象となります。

2025年の規制強化内容

2025年4月より、症例写真の規制がさらに厳格化されました。主な変更点は以下の通りです:

AI監視システムの導入により、効果を過度に強調した画像や、必須情報が不足している掲載を自動的に検出するようになりました。

患者同意の確認強化として、口頭同意ではなく文書による明確な同意取得が必須となりました。

掲載期間の制限が設けられ、治療から3年を経過した症例写真は、経過観察結果を併記しない限り掲載できなくなりました。

違反時の処罰内容

症例写真の不適切な掲載が発覚した場合の処罰は段階的に厳しくなります。

|

違反レベル |

処罰内容 |

期間 |

|

軽微 |

口頭指導・改善勧告 |

即時〜30日 |

|

中程度 |

文書による改善命令 |

30日〜90日 |

|

重大 |

業務停止命令・罰金 |

90日〜1年 |

|

悪質 |

刑事告発・免許取消 |

1年以上 |

特に悪質とされるのは、他院の症例写真を無断使用した場合や、明らかに加工された写真を使用した場合です。これらは初回でも重い処罰を受ける可能性があります。

2.掲載可能な条件と必須要件

患者同意の取得方法

ビフォーアフター写真を掲載するためには、まず患者からの明確な同意取得が必要です。同意書には以下の内容を明記する必要があります。

写真の使用目的(ホームページ掲載、学会発表等)、掲載される媒体の具体的な範囲、掲載期間の明示、同意撤回の権利とその方法、個人情報保護に関する説明が含まれていなければなりません。

口頭での同意は法的効力が不十分とされるため、必ず文書による同意を取得し、原本を適切に保管することが重要です。

撮影条件の統一

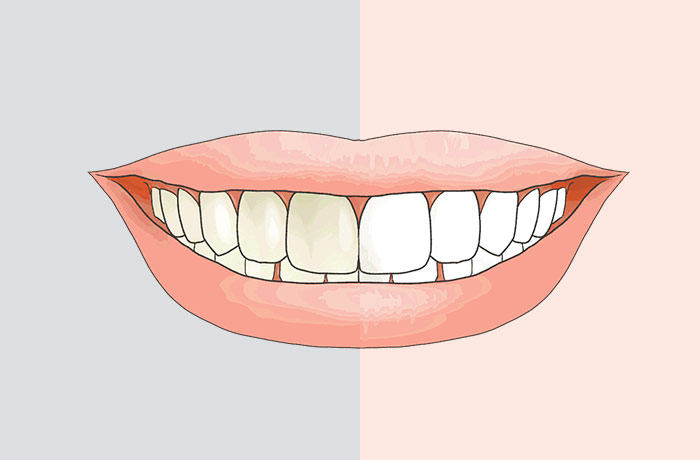

適法な症例写真として認められるためには、撮影条件の統一が重要です。

照明条件:自然光または標準的な医療用照明下での撮影が必要で、特殊な照明による効果の演出は禁止されています。

アングルと距離:治療前後で同じアングル・距離から撮影し、比較しやすい条件を保つ必要があります。

背景の統一:背景色や環境を統一し、治療効果以外の要因による印象の変化を避けなければなりません。

画像加工の禁止事項

症例写真における画像加工は、原則として禁止されています。

完全禁止の加工:色調補正による歯の白さの強調、コントラスト調整による効果の誇張、部分的な修正や合成、不要な部分の削除やぼかし処理などは一切認められません。

許可される処理:患者のプライバシー保護のための目元の遮蔽、個人特定防止のための部分的なぼかし(歯以外の部分)、画像サイズの調整のみが例外的に認められています。

3.撮影時の注意点とテクニック

標準的な撮影プロトコル

一貫性のある症例写真を撮影するためには、標準的なプロトコルの確立が重要です。

口腔内写真の基本:正面観、左右側面観、上下咬合面観の5枚セットを基本とし、必要に応じて部分的な詳細写真を追加します。撮影倍率は1:2〜1:3を標準とし、ピントは治療部位に正確に合わせます。

顔貌写真の撮影:自然な表情での正面観と側面観を撮影し、過度な笑顔や不自然な表情は避けます。患者の承諾を得た上で、治療前後の比較が可能な角度で撮影します。

撮影環境の整備

適切な症例写真を撮影するためには、環境の整備が不可欠です。

専用の撮影スペースを設け、一定の照明条件を保ちます。カメラの設定は固定し、ISO感度、絞り値、シャッタースピードを統一します。また、撮影用の背景ボードを使用し、毎回同じ条件で撮影できる環境を構築します。

患者への説明とコミュニケーション

撮影時の患者とのコミュニケーションも重要な要素です。

撮影の目的と使用方法を事前に詳しく説明し、患者の理解と協力を得ます。撮影中は患者の緊張を和らげるよう配慮し、自然な状態での撮影を心がけます。また、撮影後に写真を確認してもらい、掲載の最終確認を行います。

4.必須記載事項の書き方

治療内容の詳細説明

症例写真と併せて記載する治療内容の説明は、専門用語を避け、患者にも理解しやすい表現で記載します。

記載例:「前歯部のセラミッククラウンによる審美修復治療。虫歯により変色・欠損した前歯4本を、セラミック製の人工歯に置き換えました。自然な色調と形態の回復を図りました。」

このように、使用した材料、治療した歯の本数、治療の目的を具体的に記載します。

治療期間と費用の明示

治療期間の書き方:「治療期間:3ヶ月(通院回数8回)」のように、期間と回数の両方を明記します。個人差がある場合は「※症状により期間は変動します」と注釈を追加します。

費用の表示方法:「治療費:総額48万円(税込)内訳:セラミッククラウン1本12万円×4本」のように、総額と内訳を明確に示します。分割払いが可能な場合はその旨も記載します。

リスク・副作用の説明

すべての症例写真には、治療に伴うリスクと副作用の説明が必須です。

一般的なリスク:治療中の痛みや腫れ、治療後の一時的な不快感、稀に起こる合併症の可能性などを記載します。

治療特有のリスク:インプラント治療なら術後感染や上顎洞炎のリスク、審美治療なら色調の個人差や経年変化などを具体的に説明します。

担当医師の情報

治療を担当した医師の情報も必須記載事項です。

「担当医:○○○○(日本補綴歯科学会専門医、日本歯科審美学会認定医)」のように、氏名と関連する認定資格を記載します。複数の医師が関わった場合は、主担当医を明記します。

5.よくある違反パターンと対策

効果を過度に強調した表現

違反例:「驚異的な変化!」「まるで別人のような仕上がり」「奇跡的な回復」

これらの感情的な表現は、治療効果を誇張するものとして明確に禁止されています。

適法な表現:「治療前後の比較」「○ヶ月後の状態」「患者様の症例」など、客観的で事実に基づいた表現を使用します。

必須情報の不足

多くの医院で見られる違反パターンが、必須情報の記載不足です。

不足しがちな情報:

- 治療期間の記載なし

- 費用の概算すら示していない

- リスク・副作用の説明が不十分

- 担当医の明記がない

これらの情報が一つでも欠けていると、不適切な広告として指導の対象となります。

他院症例の無断使用

絶対禁止行為:他の歯科医院やメーカーの症例写真を、自院の症例として掲載することは重大な違反行為です。

対策:すべての症例写真は自院で撮影したもののみを使用し、出典が不明な写真は一切使用しません。スタッフ間での写真管理ルールを徹底し、誤使用を防ぎます。

選択的な症例のみの掲載

問題のある掲載方法:極端に良好な結果の症例のみを選択的に掲載し、平均的な結果や合併症例を一切掲載しない方法は、誤解を招く広告として問題となります。

適切な対応:様々な症例パターンを掲載し、治療の一般的な結果を正確に伝えるよう配慮します。特に良好な結果の場合は「※この症例は特に良好な例です」などの注釈を追加します。

6.代替的なアピール方法

治療プロセスの説明

ビフォーアフター写真に代わる効果的な方法として、治療プロセスの詳細説明があります。

治療の各ステップを写真付きで説明し、患者が治療の流れを理解できるようにします。使用する機器や材料の特徴を詳しく紹介し、技術力をアピールします。また、治療に対する医院の考え方や方針を丁寧に説明することで、信頼性を高めます。

設備・技術の紹介

最新の設備や技術を詳しく紹介することで、医院の特徴をアピールできます。

導入している機器の機能と患者にとってのメリットを具体的に説明します。学会で推奨されている治療法の採用や、継続的な研修による技術向上の取り組みを紹介します。

患者の声・体験談の活用

適切に取得した患者の体験談は、効果的なアピール手段となります。

治療を受けた感想だけでなく、治療を選択した理由や医院を選んだ決め手なども含めて紹介します。ただし、治療効果を過度に強調する内容は避け、患者の率直な感想を掲載します。

まとめ

ビフォーアフター写真の掲載は、適切なルールを守ることで歯科医院の有効なマーケティング手段となります。重要なのは、患者保護の観点から設けられた規制の趣旨を理解し、誠実な情報提供を心がけることです。

症例写真の掲載にあたっては、患者の同意取得、適切な撮影、必須情報の記載、継続的な管理が不可欠です。これらの要件を満たすことで、患者に信頼される情報発信が可能となります。

法令遵守は決して医院の魅力を削ぐものではありません。むしろ、正確で誠実な情報提供により、患者との長期的な信頼関係を構築することができます。適法で効果的な症例写真の活用により、患者に選ばれる歯科医院を目指しましょう。

投稿者プロフィール

-

歯科コンサルタント小澤直樹

2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。

最新の投稿

トラブル・リスク管理2026年1月22日「医療広告ガイドライン違反」で指導を受けたらどうする?対応手順

トラブル・リスク管理2026年1月22日「医療広告ガイドライン違反」で指導を受けたらどうする?対応手順 予約・CRM・システム連携2026年1月21日LINEで予約・リマインド・問診!歯科医院のCRM活用術

予約・CRM・システム連携2026年1月21日LINEで予約・リマインド・問診!歯科医院のCRM活用術 SNS・外部連携2026年1月20日Facebook広告×LP(ランディングページ)で自費診療患者を獲得する方法

SNS・外部連携2026年1月20日Facebook広告×LP(ランディングページ)で自費診療患者を獲得する方法 UI・UX・デザイン2026年1月19日「見やすい」「分かりやすい」を実現する!情報設計(IA)の基本

UI・UX・デザイン2026年1月19日「見やすい」「分かりやすい」を実現する!情報設計(IA)の基本

ホームページ制作のご相談・資料請求はこちら

現在運用中のホームページのセカンドオピニオンや、開業時のご相談も柔軟にうけたまわります。先生がお手すきのときに、お電話でご連絡をいただくのも大歓迎です。