開業5年以内の歯科医院が陥りがちな経営の落とし穴

歯科医院の開業は医師としての独立という大きな夢の実現ですが、同時に経営者としての新たな挑戦の始まりでもあります。厚生労働省の統計によると、開業後5年以内に経営が困難になる歯科医院は全体の約30%にのぼり、多くの新規開業医が様々な経営課題に直面しています。

本記事では、歯科医院コンサルティングの専門家として500以上の新規開業医の経営支援を行ってきた経験をもとに、開業5年以内の歯科医院が陥りがちな経営の落とし穴を詳しく解説します。これらの課題は、事前に知識を持つことで多くを予防でき、適切な対策により克服可能なものばかりです。

|

━目 次━ |

1. 開業初期に多発する経営課題の全体像

開業医が直面する3つの大きな変化

開業医が直面する3つの大きな変化

歯科医師から歯科医院経営者への転身は、想像以上に大きな変化を伴います。まず、診療業務に加えて経営管理業務が加わることで、一日の業務量が大幅に増加します。患者の診療だけでなく、スタッフ管理、財務管理、マーケティング活動、設備管理など、多岐にわたる業務を同時に処理する必要があります。

次に、収入構造の変化があります。勤務医時代の安定した給与から、患者数と診療内容に直接左右される変動収入への変化は、精神的にも大きなプレッシャーとなります。特に開業当初は患者数が少なく、予想していた収入を得られない期間が続くことが多く、資金繰りに苦慮する医院が少なくありません。

さらに、意思決定の責任が全て自分にかかることも大きな変化です。勤務医時代は上司や先輩医師に相談できた問題も、経営者となった今は最終的な判断を自分で下さなければなりません。この責任の重さに戸惑い、適切な判断ができずに問題を深刻化させてしまうケースが多く見られます。

失敗パターンの共通要素

当社の分析によると、開業5年以内に経営困難に陥る歯科医院には共通の失敗パターンがあります。最も多いのが「楽観的な事業計画」です。開業前の市場調査が不十分で、実際の集患数や売上が計画を大幅に下回るケースが頻発しています。

また、「完璧主義による過度な投資」も典型的な失敗要因です。最新設備や高級な内装にこだわりすぎて初期投資が膨らみ、その後の運転資金が不足するパターンです。逆に、「コスト削減の過度な重視」により、必要な投資を怠って競争力を失うケースもあります。

さらに、「単独での判断」も問題を深刻化させる要因となります。経営に関する専門知識が不足している中で、すべてを一人で判断しようとして適切なタイミングを逸し、問題を拡大させてしまう事例が多く見られます。

2. 資金繰りと財務管理の落とし穴

開業資金の過小評価と運転資金不足

多くの新規開業医が陥る最初の落とし穴は、開業に必要な資金の過小評価です。設備投資や内装工事費用は比較的正確に見積もれるものの、開業後の運転資金を十分に確保していないケースが頻繁に見られます。特に、患者数が安定するまでの6ヶ月から1年間の固定費を賄う資金が不足し、早期に資金ショートに陥る医院があります。

運転資金不足の背景には、患者数の増加ペースに対する楽観的な見通しがあります。開業初月から想定患者数の50%以上を確保できると考える医院が多いですが、実際には開業から3ヶ月間は想定の20-30%程度しか患者が来院しないのが一般的です。

また、保険診療報酬の入金タイミングを正確に把握していないことも資金繰り悪化の要因となります。診療報酬は診療から約2ヶ月後の入金となるため、開業初期は売上があっても現金収入がない期間が続きます。この期間の資金繰りを適切に計画していない医院が、予想外の資金不足に陥ってしまいます。

財務管理システムの未整備

開業当初から適切な財務管理システムを構築していない医院も多く見られます。売上、費用、利益の管理が曖昧で、現在の経営状況を正確に把握できない状態が続くと、問題の発見が遅れ、対策のタイミングを逸してしまいます。

特に問題となるのが、月次の損益計算書や資金繰り表を作成していないケースです。これらの基本的な財務資料がないと、経営の改善点を特定することができず、感覚的な経営判断に頼らざるを得なくなります。結果として、効果的な対策を講じることができず、問題が深刻化してしまいます。

また、税務処理や会計処理を専門家に委託せず、自分で行おうとして不適切な処理をしてしまうケースもあります。これにより、正確な経営数値を把握できないだけでなく、税務上の問題を引き起こすリスクもあります。

借入金と返済計画の甘い見通し

開業資金の借入において、返済計画が甘すぎるケースも散見されます。売上が順調に伸びることを前提とした返済計画では、実際の売上が計画を下回った場合に返済が困難になります。特に、元金返済が始まる据置期間終了後に資金繰りが急激に悪化する医院が多く見られます。

複数の金融機関から借入を行う場合の返済計画の調整も重要なポイントです。返済時期が重なることで一時的に大きな資金需要が発生し、運転資金に支障をきたすケースがあります。また、金利上昇リスクを考慮していない変動金利での借入により、予想以上の返済負担が発生することもあります。

3. 集患・マーケティングでの典型的な失敗

地域ニーズの誤った把握

開業立地の選定において、地域住民の実際のニーズを正確に把握できていないケースが多く見られます。高齢者が多い地域で審美歯科に重点を置いたり、子育て世代が少ない地域で小児歯科を前面に出したりするなど、地域特性と診療内容のミスマッチが集患の障害となります。

また、競合他院の分析が不十分なことも問題です。近隣にすでに同様のコンセプトの歯科医院がある場合、差別化を図らずに開業すると患者の獲得が困難になります。地域内での自院のポジショニングを明確にしないまま開業し、集患に苦戦する医院が少なくありません。

さらに、地域住民の受診パターンや通院手段を考慮していないケースもあります。車での通院が主流の地域で駐車場が不足していたり、公共交通機関利用者が多い地域で駅からのアクセスが悪かったりすると、立地条件が集患の足かせとなってしまいます。

デジタルマーケティングの軽視

現代の患者の多くがインターネットで歯科医院を検索して選択するにも関わらず、デジタルマーケティングを軽視する新規開業医が多く見られます。ホームページの作成を後回しにしたり、内容が不十分だったりすると、せっかくの見込み患者を逃してしまいます。

Googleマイビジネスの登録や最適化を行っていない医院も多く、地域検索での露出機会を失っています。また、口コミサイトへの対応を怠ることで、ネガティブな評価が拡散してしまうリスクもあります。現代の集患においては、オンラインでの評判管理が極めて重要な要素となっています。

SNS活用についても、「効果がよく分からない」「時間がない」という理由で取り組まない医院が多いですが、地域密着型のマーケティングにおいてSNSは有効な手段です。適切に活用することで、地域住民との関係構築と認知度向上を効率的に実現できます。

短期的な集患施策への偏重

開業初期の患者数不足に焦り、短期的な集患効果を期待して不適切な施策を実施してしまうケースがあります。過度な値引きキャンペーンや無料サービスの提供により、一時的に患者数は増加するものの、収益性が悪化し長期的な経営を圧迫してしまいます。

また、高額な広告費をかけて派手な宣伝を行うものの、持続可能性を考慮していないケースも見られます。広告効果が期待したほど得られない場合、投資した広告費を回収できずに財務状況が悪化してしまいます。

重要なのは、短期的な集患と長期的な患者関係構築のバランスを取ることです。価格競争に巻き込まれることなく、自院の価値を適切に伝えて適正な価格で患者を獲得する戦略が必要です。

4. スタッフ採用と人事管理の問題

採用基準の不明確さと選考プロセスの不備

採用基準の不明確さと選考プロセスの不備

新規開業医の多くが、スタッフ採用において明確な基準を設けていないため、医院に適さない人材を採用してしまうケースが頻発しています。技術的なスキルのみに注目し、コミュニケーション能力や医院の理念への共感度を十分に評価しないまま採用してしまい、後に人間関係のトラブルや患者対応の問題が発生します。

面接プロセスも簡略化されがちで、応募者の本当の適性や人柄を見極められないまま採用を決定してしまいます。特に、開業準備で忙しい時期には「とにかく人手が欲しい」という気持ちが先行し、十分な検討をしないまま採用してしまうことがあります。

また、給与条件や労働条件を曖昧にしたまま採用することで、後にトラブルの原因となるケースもあります。明確な雇用契約書を作成せず、口約束で済ませてしまうと、労働条件に関する認識の違いが後々問題となります。

教育体制の未整備と放任主義

採用したスタッフに対する教育体制が整備されていない医院が多く、新人スタッフが適切に成長できない環境となっています。医院独自の業務手順やサービス基準を体系的に教育するプログラムがないため、スタッフ間でサービスレベルにばらつきが生じ、患者満足度に影響を与えます。

また、「慣れれば分かるだろう」という放任主義的な教育方針により、スタッフが不安を抱えながら業務を行うことになり、離職率の上昇につながります。特に、歯科医院での勤務経験がないスタッフにとっては、専門的な用語や手順を理解するのに時間がかかるため、段階的で丁寧な教育が必要です。

さらに、継続的なスキルアップの機会を提供していない医院では、スタッフのモチベーション低下と成長停滞が問題となります。定期的な研修や外部セミナーへの参加支援などを通じて、スタッフの成長を支援する体制が重要です。

人事評価制度と労務管理の不備

多くの新規開業医院では、人事評価制度が整備されておらず、スタッフの昇給や昇格の基準が不明確です。これにより、スタッフのモチベーション低下や不公平感の増大を招き、優秀なスタッフの離職につながるケースがあります。

労務管理についても、労働基準法に関する知識不足により、適切な労働時間管理や有給休暇管理ができていない医院が見られます。これらの問題は、労働トラブルの原因となるだけでなく、スタッフの信頼失墜にもつながります。

また、就業規則の作成や社会保険の加入手続きなど、法的に必要な手続きを怠ってしまうケースもあります。これらの不備は、後に大きな問題に発展する可能性があるため、開業当初から適切に整備することが重要です。

5. 診療体制と患者満足度の課題

予約管理システムの不備と待ち時間問題

開業当初の予約管理システムが不十分で、患者の待ち時間が長くなってしまう問題が頻発しています。診療時間の見積もりが不正確だったり、予約枠の設定が不適切だったりすることで、患者を長時間待たせてしまい、満足度の低下と口コミでの悪評につながります。

また、急患対応のシステムが整備されていないことで、予約患者と急患の調整がうまくいかず、両方の患者に迷惑をかけてしまうケースもあります。特に、痛みを抱えた急患を適切に受け入れる体制がないと、地域での評判に大きな影響を与えます。

キャンセル処理や変更対応についても、明確なルールがないまま場当たり的に対応してしまい、予約管理が混乱する原因となります。患者からの急な変更やキャンセルに対して一貫した対応ができないと、患者に不信感を与えてしまいます。

診療品質のばらつきと標準化不足

開業当初は院長一人で全ての診療を行うことが多いものの、診療手順や品質の標準化ができていないため、患者によって受けるサービスレベルに差が生じてしまいます。疲労や時間的制約により、診療の質が日によって変動することがあります。

また、衛生士や助手との連携が不十分で、診療の流れがスムーズでないケースも見られます。スタッフ間の役割分担が不明確だったり、コミュニケーションが不足していたりすることで、患者に不安を与えてしまいます。

設備や器具の使用方法が標準化されていないことで、効率性が低下し、診療時間が予想以上にかかってしまうケースもあります。これにより、一日の診療患者数が計画を下回り、売上目標の達成が困難になります。

患者コミュニケーションとインフォームドコンセントの不備

新規開業医の中には、患者とのコミュニケーションに十分な時間を割けず、治療内容の説明が不十分になってしまうケースがあります。特に、自費診療の説明において、患者が十分に理解しないまま治療を進めてしまい、後にトラブルとなることがあります。

また、治療計画の説明方法が統一されておらず、患者によって受ける情報の質や量に差が生じてしまいます。視覚的な資料を使用していなかったり、専門用語を多用してしまったりすることで、患者の理解度が低下します。

治療後のアフターケア説明も不十分になりがちで、患者が自宅でのケア方法を正しく理解していないことがあります。これにより、治療効果が十分に発揮されなかったり、問題が再発したりするリスクがあります。

6. 設備投資と経費管理の誤算

過度な設備投資による財務圧迫

過度な設備投資による財務圧迫

開業時に最新設備への憧れから、身の丈に合わない高額な設備投資を行ってしまう医院が多く見られます。CTスキャナーやマイクロスコープなど、高度な設備は診療の質向上に寄与しますが、患者数が少ない開業初期では投資回収が困難になることがあります。

設備投資の優先順位を適切に設定せず、すべてを一度に揃えようとすることで、運転資金が不足してしまうケースもあります。本当に必要な設備と、将来的に導入すれば良い設備を区別し、段階的な投資計画を立てることが重要です。

また、設備のメンテナンス費用や消耗品費用を十分に考慮せずに導入してしまい、想定以上のランニングコストが発生することもあります。設備投資を検討する際は、初期費用だけでなく、長期的な維持費用も含めた総コストで評価する必要があります。

固定費の甘い見積もりと変動費管理の失敗

開業前の事業計画において、家賃、光熱費、通信費などの固定費を甘く見積もってしまい、実際の運営開始後に予想以上の負担となるケースがあります。特に、立地の良い物件は家賃が高く、売上が安定するまでの期間は大きな負担となります。

材料費や消耗品費などの変動費についても、診療内容や患者数の変動に応じた適切な管理ができていない医院があります。在庫管理が不適切で過剰在庫を抱えたり、逆に材料不足で診療に支障をきたしたりすることがあります。

保険や税金などの法定費用についても、正確な金額を把握していないケースが見られます。これらの費用は避けることができない必要経費であるため、事前に正確に計算し、資金計画に組み込むことが重要です。

外注費用とサービス契約の見直し不足

開業当初に契約したサービスや外注業者との契約内容を定期的に見直していない医院が多く、不要なコストが継続的に発生している場合があります。清掃業者、警備会社、リース会社などとの契約条件を定期的にチェックし、適切な条件で契約できているかを確認する必要があります。

また、複数の業者から同様のサービスを受けていることに気づかず、重複したコストが発生しているケースもあります。例えば、医療廃棄物処理業者を複数契約していたり、同じ機能のソフトウェアを重複して契約していたりすることがあります。

税理士や社労士などの専門家への報酬についても、サービス内容と費用が適切にバランスしているかを定期的に評価することが重要です。安価であっても必要なサービスが受けられない場合は、結果的に大きな損失につながる可能性があります。

7. 競合対策と差別化戦略の不備

競合分析の不足と戦略の欠如

開業前に行った競合分析が表面的で、実際の競合他院の強みや弱み、患者からの評価を正確に把握できていない医院が多く見られます。立地や設備、診療時間などの基本情報のみを比較し、サービス品質や患者満足度といった重要な競争要素を分析していないケースがあります。

また、競合状況の変化に対応する戦略が不足している医院もあります。新しい歯科医院が近隣に開業したり、既存の競合医院がサービスを拡充したりした場合の対応策を事前に検討していないため、後手に回ってしまいます。

地域内での自院のポジショニングが不明確なまま運営を続けることで、患者にとって選択する理由が明確でない状況となってしまいます。「なぜこの医院を選ぶべきなのか」という問いに対する明確な答えを用意できていない医院は、集患に苦戦することが多くなります。

差別化要素の不明確さ

多くの新規開業医院が、他院との明確な差別化要素を確立できていません。「丁寧な診療」「親切な対応」といった抽象的な特徴では、患者にとって選択の決め手となりにくく、競合他院との違いを明確に示すことができません。

専門性や得意分野を明確にしていない医院も問題です。「何でも診ます」というスタンスでは、患者にとって専門性が不明確で、特定の症状や治療において他院を選択してしまう可能性があります。

また、差別化要素を設定していても、それを患者に効果的に伝える方法を確立していない医院があります。ホームページや院内掲示、スタッフからの説明など、あらゆる接点で一貫したメッセージを伝える体制が整備されていないと、差別化の効果が発揮されません。

価格競争への巻き込まれ

地域内で価格競争が激化した際に、適切な対応策を持たない医院が安易な値下げに走ってしまうケースがあります。短期的には患者数の確保につながるかもしれませんが、長期的には収益性の悪化と医院の価値低下を招きます。

保険診療中心の運営から脱却できず、自費診療による差別化や付加価値提供ができていない医院は、価格競争に巻き込まれやすくなります。患者にとって価値のある自費診療メニューを開発し、適切に提案することで価格競争を回避できます。

また、価格以外の競争要素(サービス品質、立地、診療時間、設備など)での差別化を図れていない医院は、価格でしか勝負できない状況に陥ってしまいます。総合的な患者体験の向上により、価格以外の価値を提供することが重要です。

8. 成功への転換ポイントと実践的対策

経営数値の見える化と定期的なモニタリング

経営の落とし穴から脱出するための第一歩は、現状を正確に把握することです。月次の売上、患者数、平均単価、新患数、リコール率などの基本的な経営指標を定期的にモニタリングし、目標との乖離を早期に発見する体制を構築します。

財務状況についても、損益計算書、貸借対照表、資金繰り表を毎月作成し、資金ショートのリスクを事前に察知できるようにします。これらの数値を単に作成するだけでなく、前月との比較、前年同月との比較、目標との比較を行い、問題の兆候を見逃さないようにします。

また、患者満足度調査やスタッフ満足度調査を定期的に実施し、数値では表れない問題を早期に発見します。患者からの声やスタッフからの意見を定期的に収集し、改善につなげるPDCAサイクルを確立することが重要です。

段階的な改善計画の策定と実行

すべての問題を一度に解決しようとすると、リソースが分散し効果的な改善が困難になります。優先順位を明確にし、最も影響の大きい問題から段階的に解決していくアプローチが効果的です。

短期的には資金繰りの安定化と基本的な診療体制の確立を優先し、中期的には集患対策とスタッフ教育の充実、長期的には設備投資と事業拡大を検討するという時間軸での計画を立てます。

各改善項目について、具体的な目標値と期限を設定し、定期的に進捗を確認します。計画通りに進まない場合は、原因を分析し、必要に応じて計画を修正する柔軟性も重要です。

専門家との連携と継続的な学習

経営に関する専門知識が不足している開業医は、税理士、社労士、経営コンサルタントなどの専門家と連携することで、適切な指導とサポートを受けることができます。月次の経営相談や定期的な経営診断を通じて、客観的な視点からのアドバイスを得ることが重要です。

また、他の歯科医院経営者との情報交換や勉強会への参加により、成功事例や失敗事例を学び、自院の経営に活かすことができます。同じような課題を抱える経営者同士の横のつながりは、具体的な解決策を得る貴重な機会となります。

経営に関する書籍やセミナーでの継続的な学習も欠かせません。歯科医院経営の環境は常に変化しており、新しい知識や手法を継続的に習得することで、変化に対応できる経営力を身につけることができます。

まとめ:予防可能な失敗を回避し、持続可能な経営を実現

開業5年以内の歯科医院が陥りがちな経営の落とし穴は、多くが事前の準備と適切な知識により予防可能なものです。重要なのは、これらの課題を単なる「通過儀礼」として捉えるのではなく、戦略的に回避し、早期に安定した経営基盤を築くことです。

開業5年以内の歯科医院が陥りがちな経営の落とし穴は、多くが事前の準備と適切な知識により予防可能なものです。重要なのは、これらの課題を単なる「通過儀礼」として捉えるのではなく、戦略的に回避し、早期に安定した経営基盤を築くことです。

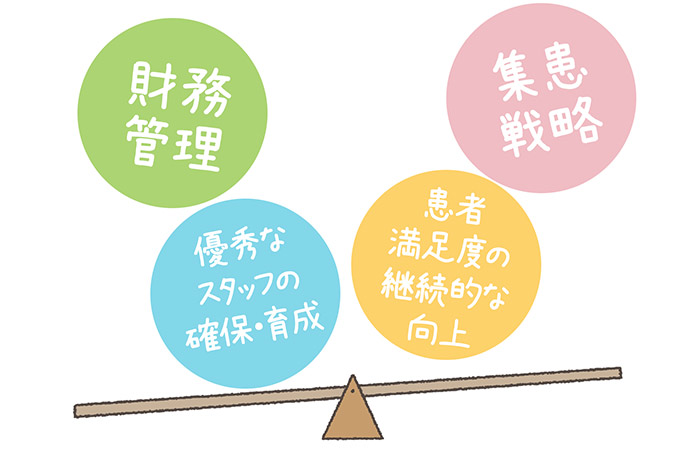

成功する新規開業医院の共通点は、開業前の入念な準備と開業後の継続的な改善努力にあります。特に、財務管理の徹底、適切な集患戦略の実行、優秀なスタッフの確保と育成、患者満足度の継続的な向上という4つの要素をバランス良く推進することが重要です。

また、一人ですべてを抱え込まず、適切な専門家との連携により客観的な視点を取り入れることも成功の鍵となります。定期的な経営数値のモニタリングと迅速な軌道修正により、小さな問題が大きな危機に発展することを防ぐことができます。

当社では、これらの開業初期に特有の課題を個別の医院の状況に合わせて解決する支援を行っています。開業後の経営に不安を感じている歯科医院様、または開業を検討中で事前に課題を把握したい先生方は、ぜひお気軽にご相談ください。一緒に持続可能で安定した歯科医院経営を実現していきましょう。

投稿者プロフィール

-

歯科コンサルタント小澤直樹

2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。

最新の投稿

財務・数値管理2026年1月28日保険診療と自費診療のバランス最適化で収益性向上

財務・数値管理2026年1月28日保険診療と自費診療のバランス最適化で収益性向上 技術・設備投資2026年1月21日設備投資の適正な減価償却計画と資金繰り管理

技術・設備投資2026年1月21日設備投資の適正な減価償却計画と資金繰り管理 患者満足・サービス向上系2026年1月14日待ち時間ストレスを解消する予約管理システム最適化

患者満足・サービス向上系2026年1月14日待ち時間ストレスを解消する予約管理システム最適化 スタッフマネジメント2026年1月7日働きやすい職場環境づくりで離職率を下げる具体策

スタッフマネジメント2026年1月7日働きやすい職場環境づくりで離職率を下げる具体策

無料相談/経営コンサルティングについてお問合せ

経営相談をしようかどうか迷われている先生。

ぜひ思い切ってご連絡ください。先生のお話を、じっくり先生のペースに合わせてうかがいます。まずはそこから。

先生が「今が経営改善のときかも」と感じたときが、動くべきタイミングです。ご連絡お待ちしています。